引き続き、ウエスタンデイリーマネジメントカンファンレスのデンプンについての記事を読んでいます。リンク

前回は、デンプンの中でも、ガラス質のデンプン、英語で言うところのヴィトレアス、についてのイントロのような部分でした。

引用開始

トウモロコシのガラス質を作るプロラミン

・プロラミンは、すべての穀物の種子に含まれるプロリン(アミノ酸)を多く含む胚乳貯蔵タンパク質

・各穀物のプロラミンには固有の名称:小麦(グリアジン)、大麦(ホルデイン)、ライ麦(セカリン)、トウモロコシ(ゼイン)、ソルガム(カフィリン)、オート麦(アベニン)。

・小粒穀物(小麦、オート麦、大麦)はトウモロコシに比べてプロラミンの含有量が少ない

プロラミンが多いほど、当然、デンプンの消化スピードは落ちるよね~、穀類の品種による消化性の違いはこういう要因もあるよね。

・プロラミンの特徴は、グルタミンとプロリンの含有量が高いこと、プロリンは複雑な折り畳みが可能な疎水性の高いアミノ酸であるため、プロリン含量の高いタンパク質は疎水性の強い三次構造を形成し、アルコール水溶液に可溶である(Momany, et al., 2006; Lasztity, 1984)。

・トウモロコシでは、プロラミンタンパク質はゼインと呼ばれ、全トウモロコシ中の全タンパク質の50〜60%を占める (Hamaker et al., 1995)。

・プロラミン・ゼインは、アミロプラスト(デンプン産生小器官)エンベロープの粗面小胞体で合成される疎水性タンパク質のクラスで、4つのゼインサブクラス(ά,β,γ,δ)からなる(Buchanan, et al., 2000)。

トウモロコシのプロラミンであるゼインはプロリンが多く疎水性が高いよ

ゼインはシグマアンドリッチ社などから試薬としても販売されている。そこの記載を見ると、生分解性プラスチックなどにも使われているそう。水には溶けないけどアルコールには溶けるという性質が特徴のようです。

・プロラミンゼインタンパク質はデンプン顆粒内に内在しているのではなく、主にデンプン顆粒の外側に表面局在している(Mu-Forster and Wasserman, 1998)。

・プロラミンゼインタンパク質は成熟が進むにつれて肥大化し、β-ゼインとγ-ゼインが架橋し、άδ-ゼインがそのネットワークを貫通し、デンプンをデンプン-疎水性タンパク質マトリックスに包み込む。

トウモロコシは刈り取りが遅くなるとデンプンの消化性が落ちる(ガラス質デンプン割合が増える)のも、このプロラミンゼイン蛋白の成熟とともに肥大化するという性質のせいね~

・フラワーコーンおよびOpaqueコーンの胚乳タイプは、フリントコーンまたは通常のデントコーンの胚乳と比較して、プロラミンゼイン含量が有意に低いことはよく知られている(Hamakerら、1995、Landryら、2000、およびWallaceら、1990)。

・フラワーコーンおよびOpaqueコーンまたは改良Opaqueコーンのプロラミンゼイン含量の低さは、ά、およびγ、プロラミンゼイン遺伝子の発現によって制御されている (Wallace ら、1990)。

・Philippeau ら(2000)は、硝子質とプロラミンゼイン含有量の関係を定量化し、硝子質のフリントコーンは、硝子質の少ないデントコーンよりもプロラミンゼインを多く含むことを明らかにした。これらのデータは、ガラス質の胚乳(半透明)と、粉質の胚乳(不透明)の化学組成の違いを定義している。

トウモロコシの品種によって、当然プロラミン含量は違う

なぜかというと、硬質デンプンの割合が違うから!

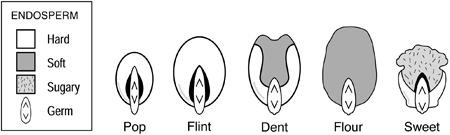

例えばこんな感じ、HARDと書いてあるのが硬質デンプンだけど、デントコーンは中間くらいで、フリントコーンはほぼ硬質、一方でフラワーコーンはほぼ軟質。

Specialty Corns | New Mexico State University – BE BOLD. Shape the Future. (nmsu.edu)

・硝子質胚乳のデンプンは、粉状胚乳と比較して、プロラミンゼインによって広範にカプセル化されている。

・プロラミンゼインによるデンプンのカプセル化の違いは、走査型電子顕微鏡を使って見ることができる。

・図 3 に示すのは、トウモロコシのデンプン顆粒の走査型電子顕微鏡写真で、

(A) はプロラミン-タンパク質のマトリックスに高度にカプセル化されており(硬質)

(B) はOpaqueコーンの胚乳のデンプン顆粒で、プロラミン-タンパク質によるカプセル化はそれほど広範囲に及んでいない(Gibbon et al., 2003)(軟質)

左はプロラミンにガチガチにホールドされたガラス質、右はプロラミンにガチガチにされてない粉質

・プロラミン・ゼインタンパク質とトウモロコシの化学的性質が反芻動物の栄養学に与える重要性は、順を追って説明する必要がある。

当然、プロラミンが多い=ガラス質が多い=とルーメン内消化性は落ちるよね~

・プロラミン・ゼインは水に溶けない(疎水性)、生来のルーメン環境に適した溶媒にも溶けない(Lawton, 2002)。

・デンプンの消化には、ルーメン内のアミロ分解活性(Cotta, 1988)がデンプンをグルコースに加水分解する前に、まずルーメン細菌がタンパク質分解によってプロラミン・ゼインを分解する必要がある。

・ルーメン細菌によるグルコースの取り込みは瞬間的であり(Franklund と Glass、1987)、ルーメンはデンプンをグルコースに加水分解する広範なamylotyic能力を持っている(Cotta、1988)ため、ルーメン内の疎水性プロラミン・ゼインタンパク質のタンパク質分解はデンプン消化に伴う速度制限ステップとなるはずである。

・Romagnolo ら(1994)は、トウモロコシのグロブリン・アルブミンタンパク質のルーメン分解速度が 0.06 %/h であるのに対し、ゼインのルーメン分解速度は 0.026 %/h であることを観察した。

・McAllister ら(1993)は、古典的な研究において、デンプン消化におけるデンプンタンパク質マトリックスの影響を定義した。McAllister ら(1993)は、トウモロコシをプロテアーゼ(プロナーゼ E、Sigma Chemical)で in vitro 処理した場合、デンプン消化が約 2 倍増加することを観察し、トウモロコシ中のタンパク質マトリックスがルーメンのデンプン消化の主制限要因であると結論づけた。

引用終了

トウモロコシのデンプンには、粉質デンプンとガラス質デンプンというスターチプロテインマトリックスによる蛋白質によってデンプンがカプセル化される程度が異なるデンプンが2種類ある。

デンプンをルーメン内にすぐ投入すればすぐ消化されるけど、デンプンの周りに疎水性のゼイン蛋白があるスターチプロテインマトリックスではまずはデンプン消化するためにはゼインを分解しなきゃいけない。

ゼイン蛋白が消化性が非常に悪いため、ゼインの多さ=ガラス質デンプンがどの程度多いか、で消化性にも影響がある!

デントコーンは収穫遅れるほど、プロラミン割合が増えていくのでデンプン消化率は落ちるよね、でもフラワーコーンはガラス質デンプン割合はもともと非常に少ないので全然変わらないみたい。元論文を探そうとしたけどCereal Chemmistryの1971年のがネットでは引き出せなかった…

プログレッシブデイリーマンにも、ガラス質の多いフリントコーンと、それよりも粉質が多いデントコーンについてすっごいグラフィカルな図があったよ~

フリントコーンは本当消化率悪いよね~more hard vitreous!!

わっ、他品種でもこのアングルありました!

粉質デンプンは白くて、硝子質デンプンは黄色いので、まさにフラワーコーンは粉質一色!フリントは思ったよりは粉質もあるけど、ガラス質が多い。デントコーンはその中間。スイートコーンは糖分が多いからか?そもそもデンプン含量が低いのかな?

コメント