2回目は、アルファ化と発酵性デンプンという言葉の定義と測定について改めて確認してみました。

3回目は、改めてデンプンの発酵性に何が影響するか、ということについて。

その前に、なぜデンプンの発酵性=ルーメン内での分解性が重要かということについて。

デンプン自体は糞に出てくる時点までの消化率=全消化管消化率、自体は、おおよそ95-99%前後と認識しています。ルーメンでは、原料次第で、例えばトウモロコシだとおおよそデンプン中6割が分解されたり、もっとその数字は高かったり低かったり。

一例ですが北米では糞中デンプン測定で、全消化管デンプン消化率の推定をするというのが割とメジャーそう。そこで、糞中デンプンが3%以下なら総消化管デンプン消化率が96%以上という推定式があります。

糞中デンプンが3%程度であればデンプンの総消化管消化率が96%以上

そのため、デンプン、日本で主なデンプン源というとトウモロコシなので、この全消化管消化性を高めること、が重要というよりは、発酵性デンプン比率を高める、ルーメン内の消化性を高めること、が、デンプン(2)の記事内の表にも載せたようにMP算出量を増やすことになり、おそらく飼料としては最大に価値を高めることが出来る、また下部消化管でのデンプン消化は物理的に可能でもおそらく望ましくない(後腸アシドーシスを引き起こすなど)、といったことからも、発酵性デンプンは大事。。。

ただし、当然諸刃の剣で、発酵性デンプンが高すぎるとルーメン内pHが低い時間が増える可能性もある。夏場には特にこれは危険かも。。。

デンプン発酵性に影響を及ぼす要因

超膨大そうだけど、Carbohydrate Nutritionの記事をベースに見ていきましょう!

①穀物の種類(例、トウモロコシ、コムギ、オオムギ、ソルガム)

②加工方法(例、圧延、粉砕、スチームフレーキング)

③保存方法(例、乾燥、サイレージ化)

④飼料組成

⑤動物の特性(例、ルーメン微生物、通過速度)

に影響される。

(PDF) Carbohydrate Nutrition (researchgate.net)

ちなみにCVASのVSFAセミナー👆では、デンプン消化性は ①胚乳タイプ/遺伝的な:ガラス化の程度 ②収穫と貯蔵(成熟度、水分、粒度、熱、酵素利用) ③加工(粒度)の3つに分類している。粗飼料分析ラボだと基本はトウモロコシ(自給)が主体なのでこういうラインナップになるのかも?

👉その中でも特に影響が大きいのは粒度のよう。次に水分、胚乳のタイプ、なようです。自給飼料をやってる方なんかだと、デントコーンのクラッシャー粒度、めっちゃ大事!!

そのほか、デンプンの大御所、Dr.Shaverは、デンプン消化にかかわる要素を①加工(粒度、スチーム加工)②収穫/貯蔵 ③胚乳タイプの3つと紹介しています。👇

大体こんなとこです。

ちょっと脇道にそれました。大元のCarbohydrate Nutritionの記事に戻りましょう。

①穀物の種類

Carbohydrate Nutritionの記事では、穀物の種類については主に4つの記載があります。

1・小麦、大麦、ソルガムのデンプンは、トウモロコシのデンプンよりも容易に発酵。

2・これらの発酵性の違いは、主に胚乳のタイプの違い。

3・粉質胚乳には可溶化しやすいタンパク質が含まれデンプン顆粒への酵素のアクセスが良い。ガラス質胚乳には不溶性で消化されにくいプロラミンタンパク質が含まれており、デンプン顆粒への酵素のアクセスを減少させる。🌟引用元:Hoffman PC, Shaver RD. The nutritional chemistry of dry and high moisture corn.Reno(NV): Proc 10th Western Dairy Management Conference. March 9–11.p. 179–194🌟

4・デンプン供給源は2種類の胚乳の量と割合において様々、品種間で胚乳のガラス質度(胚乳全体のうちガラス質の割合)に大きなばらつきがある。

(PDF) Carbohydrate Nutrition (researchgate.net)

3の引用元については、 Western Dairy Management Conference の要旨がネットで見れたので読んでみましょう…リンク先 Dr.Hoffman と Dr.Shaverの黄金コンビーーー😿(よだれダラダラ)いやいやいや、これ14ページもあるぞ…こんなに楽しめるなんて…どうしよう、これだけで別の記事にしたい。これはまた後でゆっくり楽しもう…!!!

胚乳タイプはこの図がとても分かりやすい👇トウモロコシで言うと、粉質胚乳=Flourly endosperm ガラス質胚乳=vitreous endospermですね。

②加工方法

加工は、日本では乾燥した配合飼料などの穀類については、「フレーク加工」、「粉砕」、の主に2種類。そのほか、自給飼料では「サイレージ化」があるでしょうか。

1・加工はデンプンの消化速度を増加させる。その効果はソルガムやトウモロコシのように胚乳のガラス質度が高い穀物ほど大きい。

2・スチームフレーキング(フレーク加工)は、膨潤と胚乳構造の破壊を引き起こし、デンプン粒への酵素のアクセスを増加させる。

2,穀類を粉砕したり、サイレージに加工して穀粒を破砕すると、粒径が小さくなり、表面積が増大する。穀類を細かく粉砕することで、胚乳のガラス質がルーメン発酵性に及ぼす影響を大幅に低減することができる。

(PDF) Carbohydrate Nutrition (researchgate.net)

当然、加工により粉砕された場合、乾燥トウモロコシもデントコーントウモロコシの子実も、いずれも、細かいほどルーメン内消化性は上がっていきます👇こんな感じに。これは縦軸がルーメン内で消化された割合で、横軸が経過時間、当然2.36mmの最も粒度が遅いものが、一番消化される割合が遅い(一番下になっているグラフ)。一番粒度の細かい0.3mm以下の区画は、8時間経過で7割近く消化されているのが分かります。

③保存方法

保存にまつわる消化性への影響は刈り取り時期、保管期間も大きく影響するようです。

Carbohydrate Nutrition の記事ではコーンサイレージ、ハイモイスチャーコーンのサイレージ化した時の保存の影響について主に5つのトピックで記載されています。

1・胚乳のガラス質度は収穫時の成熟度が高くなるにつれて増加。

2・トウモロコシサイレージはハイモイスチャーコーンよりも早く収穫されるため、同じ圃場からハイモイスチャーコーンを収穫するよりも、サイレージ用に収穫した方が、ガラス質の胚乳が少なく、水分も多くなる。

(同じ圃場から 30% ~ 40% DM で収穫されたトウモロコシサイレージと、60% ~ 75% DMで収穫されたハイモイスチャーコーンでは、ガラス質に大きな差が出ることがある)

3・穀類をサイレージ化すると、ルーメンのデンプン発酵性は水分濃度と貯蔵時間の両方に大きく影響される。時間の経過に伴うタンパク質の可溶化およびデンプン発酵性の増加は、水分濃度が高い穀物で最大となる47。

👉従って、この変化は湿潤なトウモロコシサイレージで最大となり、乾燥したハイモイスチャーコーンで最小となる。

4・最も大きな変化が生じるのは最初の数ヶ月間であり、飼料設計時にはそれを予測し考慮する必要がある。

5・タンパク質分解はより遅い速度で数ヶ月間継続、コーンサイレージやハイモイスチャーコーンを長期間(1 年または 2 年、あるいはそれ以上)貯蔵した場合、発酵しやすいため注意。

(PDF) Carbohydrate Nutrition (researchgate.net)

※日本ではハイモイスチャーコーンって一般的ではないですが…ハイモイスチャーコーンって何なん?とか、イアコーンサイレージ、ハイモイスチャーコーンなどの違いについて確認したい方はとても分かりやすい記事があるので、リンクした雪印さんのサイトでチェックしてください👆

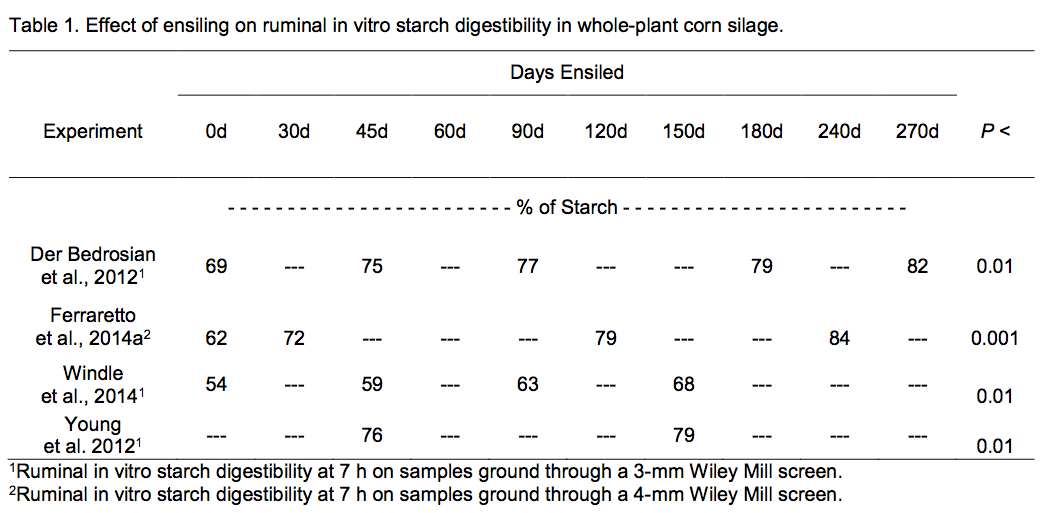

貯蔵期間によるデンプン消化率向上については、もう一般的かと思いますがこんなのが有名ですよね。サイレージ貯蔵期間👉が右に行くほど、(日数経つほど)、デントコーンのデンプン消化率はぐんぐん上がっていく。ので、大体半年は待ってね、みたいな感じの認識になっていると思います。

そのメカニズムについての仮説

👉ハイモイスチャーコーンを240日間、サイレージ貯蔵するとデンプン顆粒を架橋するゼインタンパク質サブユニットが減少することから、貯蔵期間が長くなると、胚乳のデンプン-タンパク質マトリックスがタンパク質分解活性によって分解されることが示唆されている(Hoffman ら、2011)。

👉この前提を支持するのは、 Ferrarettoら(2014a) が報告しているアンモニア-Nまたは可溶性CP濃度とivStarchDとの間に強い正の相関があるという結果である。

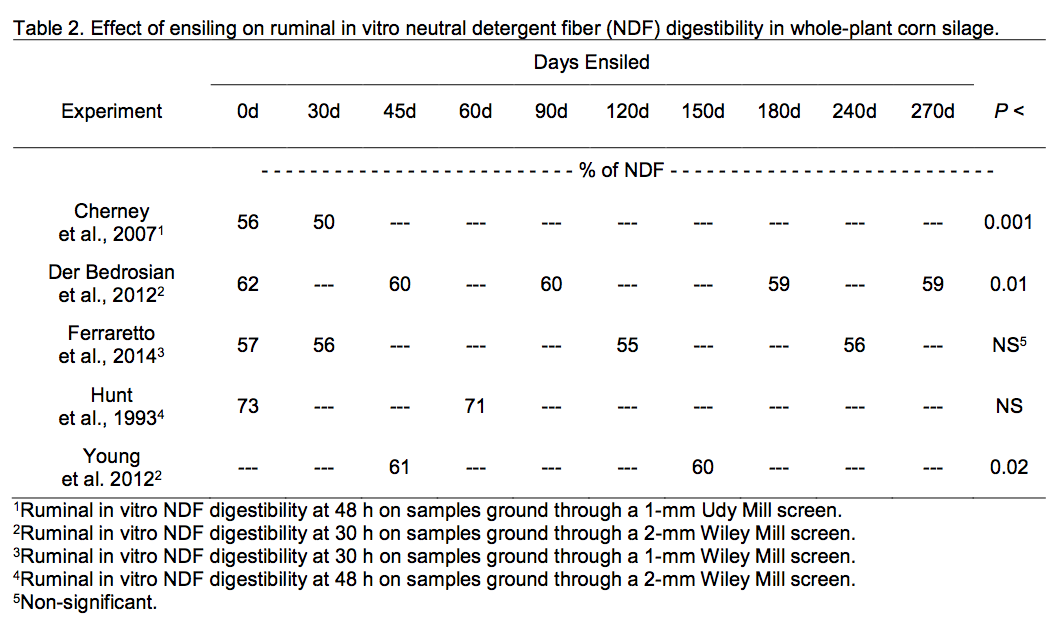

(おまけ)しかし、貯蔵期間が長くなって消化率が上がるのは、デンプンだけ。繊維(NDF)には全く関係はありません。

ざっくり、こんな感じでしょうか。

今度は、 Dr.Hoffman と Dr.Shaver のThe Nutritional Chemistry of Dry and High Moisture Cornの記事をじっくり読みたいと思います!

コメント